w当我 14 岁左右被学校辅导员告知我妈妈患有精神分裂症时,我几乎不知道那是什么意思。 我唯一确定的是它看起来黑暗、阴森森、令人生畏。 换句话说,我对复杂心理健康的理解几乎完全是由围绕它的污名来定义的。

我开始怀疑我母亲有什么奇怪的地方,超出了通常的变态。 也许每个人的父母都时不时和看不见的声音说话,或者对入室盗窃严重着迷。 在诊断上写上名字可以解开谜团的碎片——但它也为更多问题打开了大门: 什么是精神分裂症? 还有谁和她住在一起? 为什么我没听过他们的故事?

在我自己和网上(我在 2000 年代初期度过了大部分时间),我试图做自己的研究,翻阅维基百科页面并吞噬我能从狡猾的网站上找到的任何信息。 后来,我正在攻读心理学学位,所以我渴望了解更多关于复杂心理健康和心理健康诊断的知识。 但即使是本科学习也未能给我任何满意的答案。

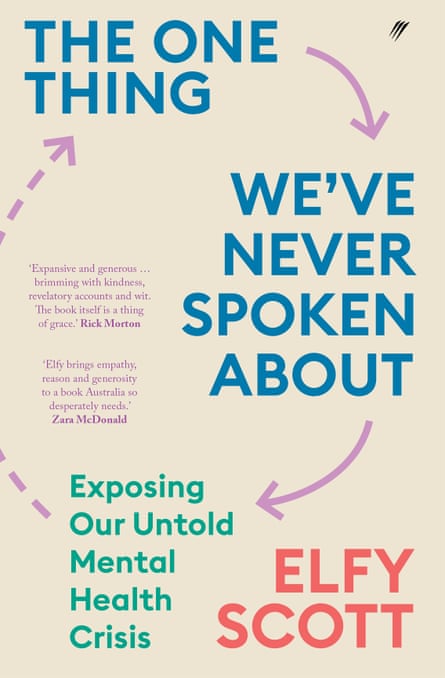

直到我开始研究我自己写的关于澳大利亚复杂心理健康状况的书,我才开始了解精神分裂症,以及为什么作为一个年轻的青少年,我无法获得我需要的关于这个主题的信息。

我遇到过数十位患有精神分裂症等复杂心理健康状况的了不起的人,以及他们的家人和照顾者。 只有通过这些谈话,我才开始了解接受这些诊断的感觉,包括精神卫生保健系统的并发症和失败。

那么,最大的教训是什么? 我希望一个 14 岁的孩子知道的那些?

首先,我开始明白,与《精神疾病诊断和统计手册》(又称 DSM 心理健康圣经)中公认的定义不同,精神分裂症的生活经历因人而异。 我们通过出现幻觉、妄想或言语混乱来定义精神分裂症——但这些症状出现的方式及其严重程度因人而异。 有些人患有精神分裂症可能会变得非常不适,需要多年的警惕护理; 其他人会在精神病状态中进进出出,并可能在两者之间过着相对“正常”的生活。 有些人,尽管精神病护理可以提供所有药物和治疗,但仍会继续入睡并每天醒来时听到声音,这种方式可能变得平淡无奇,几乎是例行公事。 然后还有其他人,比如我妈妈,可能会发现这种药物可以缓解他们一生中的大部分症状。 事实上,精神分裂症是一种非常多变的疾病,以至于许多从业者现在都主张完全放弃诊断。

接下来我希望我能理解的是,我的母亲在精神病和精神分裂症方面的经历是多么幸运。 当然,一开始这是一个非常多变的条件,但我希望我早点知道精神分裂症的结果在多大程度上取决于社会经济条件、地点和社会支持等因素。 我想我会更急切地早点谈论我家人的经历,试图引起人们对我母亲康复方式的关注,并试图消除围绕她病情的一些巨大耻辱。 澳大利亚的精神保健系统存在一些巨大的漏洞,那些不如他们母亲幸运的人仍然会经历这些漏洞; 令人沮丧的是,到头来,正是耻辱感让我们无法公开谈论这些大规模的系统性失败。

也许我最大的发现是,许多患有精神分裂症和其他复杂心理健康状况的人可以在适当的资源下康复并过上非常充实和幸福的生活。 当然,我已经看到它发生在我妈妈身上——但我和我周围的人都没有接触过任何关于精神分裂症的正面报道,无论是在网上、在报纸上,还是在电影或电视中(上帝帮助我)。 知道我们的家庭不是一个孤立的故事,知道我们可以产生共鸣,理解我们的人,意义重大。 更重要的是,这些帐户的可用性意味着我的朋友们可以了解我们家正在经历的事情。

我现在最大的希望是,我们变得更加习惯于看到成功的故事,并且在这样做的过程中,开始了解阻止这么多患有复杂心理健康状况的人走上这条康复之路的系统性障碍。

More Stories

超强台风“光里”登陆台湾造成至少1人死亡天气新闻

美国总统选举:阿诺·施瓦辛格支持卡玛拉·哈里斯,新民调显示副总统在宾夕法尼亚州与唐纳德·特朗普并列

喜剧演员侮辱波多黎各人后,拜登称特朗普支持者为“垃圾”